今季の写真

平瀬発電所建設工事(山口県企業局)

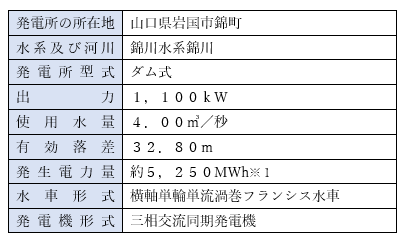

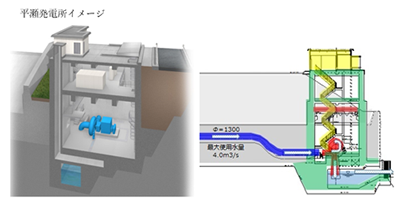

| 概要 | ・錦川総合開発事業の一環として建設される平瀬ダムからの河川放流水を利用し、最大出 力1,100kWの水力発電所を建設するため、ダム建設の進捗に合わせ平成27年度に 発電所建設工事を着手しました。 ・平瀬発電所は、山口県企業局内の水力発電所では13カ所目、9番目の規模(最大出力) となる見込みです。 ・工事は概ね完了しており、運転開始は令和6年度を予定しています。  ※1 一般家庭の約1,500世帯分に相当 (一般家庭の消費電力量を300kWh/月とした場合)  |

| 写真 1 発電所掘削状況 | ・平瀬発電所建設工事 第1工区として、 掘削工 4,110㎥ 鉄筋工クリート打設工 1,881㎥ 無菌工クリート打設工 520㎥ 鉄筋工 92.02t ・H27.10より掘削工を開始しました。 |

| 写真 2 岩盤清掃 | ・岩盤清掃後になります。 ・H28.4.12撮影 |

| 写真 3 接地工 | ・当初、接地については発電所基礎外にて施工する予定でしたが、接地面積や施工性を考 慮し、発電所基礎下に設置しました。 |

| 写真 4 調整コンクリート完了 | ・基礎工として、調整コンクリートを施工しました。 ・H28.5.19撮影 |

| 写真 5 発電所基礎建設状況 | ・鉄筋組立状況になります。 ・H28.6.2撮影 ・発電所は、地上1階、地下2階の半地下式となっています。 ・発電所基礎は高さが22mありますが、最終的には一部を除いて埋め戻されることとなり ます。 |

| 写真 6 コンクリート打設 | ・コンクリート打設の1回目になります。 ・コンクリートは、19ロットです。 |

| 写真 7 発電所放水口部 | ・主要寸法:幅3.60m×高さ2.00m ・放水口敷標高はEL.93.00mとなります。 |

| 写真 8 発電所基礎完成 | ・写真では視認できませんが、機器搬入口として3.0m×5.5mの開口部があります。 ・その後、令和2〜3年の平瀬発電所建築工事第1工区にて、上屋等が建築されます。 ・H29.5.22撮影 |

| 写真 9 水圧鉄管据付中 | ・平瀬発電所建設工事 第2工区として、水圧鉄管の製作及び設置が行われました。 ・延長約30m 材質SUS304 管厚8mm 管径φ1300〜φ1100mm ・円形埋設管(コンクリート埋設) |

| 写真10 水車発電機等据付状況 | 平瀬発電所水車発電機製作据付工事として、現地工事は概ね完了しています。 |